在悠久的历史长河中,古典服装以其独特的韵味,不仅见证了人类文明的发展,也为我们展示了多元化的美学生活。在古代衣服的图案和面料也大有讲究。为了进一步了解图案和面料在传统服饰上表现,艺术与旅游学院“汉韵青”在寒假期间参观了苏州缂丝博物馆以及江宁织造博物馆,探寻中华传统服饰手工技艺。

2月4日,实践团来到苏州缂丝博物馆,了解缂丝的文化历史,学习缂丝的生产工艺。实践团成员参观了现场制作缂丝的过程。在古老的木机上,缂丝工艺师采用“通经断纬”纺织法,用竹制的梭子和拨子将五彩蚕丝线经过根据纹样的轮廓或色彩的变化,采用不断换梭和局部回纬的方法织制图,将一根根独立的丝线交织形成华丽的图案。工艺师们精湛的技艺让团队成员叹为观止,不时发出赞叹之声。团队成员表示,以前只是听说过缂丝,但从未亲眼见过如此精美的作品。这次参观让他们对缂丝工艺有了更深入的了解,也更加敬佩这些默默坚守传统技艺的工匠们。

实践团成员还拜访了缂丝博物馆修复师王建江老师,详细了解缂丝工艺的历史。王建江老师是苏州缂丝世家第六代传承人,1979年就跟随父亲王嘉良在吴县缂丝总厂学习缂丝织造技艺,至今已做了38年缂丝了,还曾多次参与过故宫缂丝文物的修复和复制。

据王建江老师介绍,缂丝又称“刻丝”,是中国传统丝绸艺术品中的精华,是中国丝织业中最传统的一种挑经显纬,极具欣赏装饰性丝织品。缂丝其实并非真的用刀来雕刻,而是以生蚕丝为经线,彩色熟丝为纬线,采用通经回纬的方法织成的平纹织物:纬丝按照预先描绘的图案,不贯通全幅,用多把小梭子按图案色彩分别挖织,使织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕,类似刀刻的形象,这就是所谓“通经断纬”的织法。古人形容缂丝“承空观之如雕缕之像”。苏州缂丝画与杭州丝织画、永春纸织画、四川竹帘画并称为中国的“四大家织”。

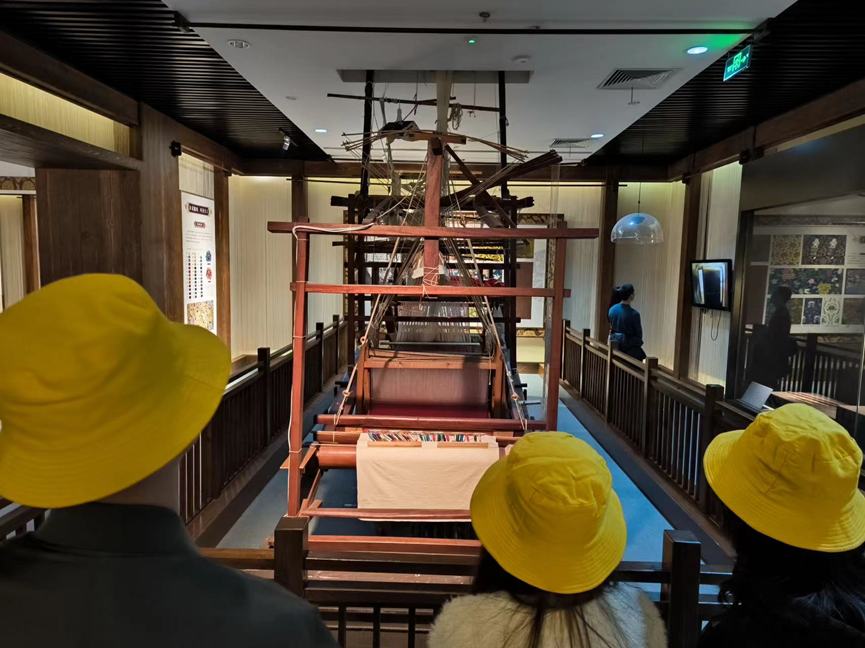

2月14日,“汉韵青”实践团又参观了南京江宁织造博物馆。江宁织造博物馆以展示江宁织造的历史、技艺和文化为主要内容,旨在传承和弘扬中国传统纺织文化。一进入博物馆,大家仿佛穿越了时空,回到了古代的纺织工厂。博物馆内陈列着大量的历史文物和珍贵的江宁织造产品,包括丝绸、锦缎、绣品等。这些展品不仅展示了江宁织造的高超技艺,也反映了中国古代纺织业的辉煌历史。在博物馆的展览区域,实践团成员观看了工匠们现场演示江宁织造的织造过程,他们使用古老的织机,熟练地操作着经纬线,织出精美的图案。

除了传统的江宁织造技艺,博物馆还展示了现代纺织技术的发展和创新。在这里,实践团成员了解了纺织技术从古代到现代的演变过程,以及江宁织造在现代社会中的传承和发展。

江宁织造博物馆还特别设置了互动体验区,让观众们亲身参与纺织制作。实践团成员在专业人员的指导下,亲手体验织造的过程,感受纺织文化的魅力。这种互动体验让大家更加深入地了解江宁织造的技艺和文化。

本次探寻中华传统服饰手工技艺参观活动,让同学们领略了中国传统纺织艺术的魅力,更让大家看到了传统与创新的完美结合。在现代社会,传统技艺的传承和发展显得尤为重要。中国传统纺织技艺需要更多的人去关注和传承,希望通过这样的参观活动,能够让更多的同学了解传统纺织技艺,传承和发扬这一宝贵的文化遗产。